ビジネスの世界では日々さまざまな新しい問題が起こっており、ビジネスパーソンはそれを絶えず解決していかなければいけません。

しかし、今日のビジネス上の問題は技術的にも人間関係的にも複雑化し、解決はどんどん難しくなってきているように感じます。

そんな時に役立つのが「ゲーム理論」です。

ゲーム理論は現代のビジネスには欠かせない考え方として、海外のMBA(経営大学院)でも取得必須の理論です。

この記事では現代ビジネスマンの必須知識である「ゲーム理論」について、有名な事例を用いてわかりやすく解説します。

目次

で、ゲーム理論ってどんな時に使えるの?

ゲーム理論は簡単に言うと「2人以上のプレイヤーの意思決定・行動を分析する理論」のことです。

こういうと難しく感じますが、実際には日常生活からビジネス上の問題、あるいは国と国の問題に関してもゲーム理論の考え方は使えます。

お互いに、そのままでは相いれない要求を持っている時にどのような意思決定をするべきか、どのような行動をするべきかを考えることに役立つからです。

ビジネスの場面でゲーム理論が役立つケースとしては以下のようなものが考えられます。

・待遇に不満があるので上司に交渉しようか、我慢しようか迷っている

・企業間の交渉時にどこまでなら妥協できるか悩んでいる

・失敗の可能性のあるプロジェクトを引き受けるかどうか悩んでいる

「ゲーム」という言葉を使っているのは、「遊び」という意味ではありません。

・問題がどんな構造になっているのか

・どんなルールで動いているか

ということを把握するのがとても重要だという意味でゲームという言葉が使われています。

どのようなゲームやスポーツもルールや決まった構造に従って進められ、それに応じて戦略を考えます。

ビジネスについても同様に考えることで、初めて効果的に問題を解決できるのです。

ゲーム理論が使える場面

■プレイヤーが個人の時

上司と部下の関係性

家庭内での問題

■プレイヤーが企業の時

企業間での開発や販売の競争

合併時の条件

■プレイヤーが国家の時

地球温暖化問題

貿易交渉

ゲーム理論の基礎知識

ゲーム理論の始まり

ゲーム理論は、数学者ジョン・フォン・ノイマンと経済学者オスカー・モルゲンシュテルンの共著書『ゲームの理論と経済行動』(1944年) によって誕生しました。

現代では経済学の中心的役割を担うようになっており、海外のMBAでも必須の科目とされています。

ゲーム理論では、自分の求める結果に対して、他者の行動が影響する場合の戦略について考えます。

ビジネスにおいて、独占市場など特殊な状況を除くほとんどすべてのケースがこれに当てはまります。

ゲーム理論は経済学だけでなく経営学、政治学、法学、社会学、さらに生物学や工学などのさまざまな学問分野にも応用されています。

ゲーム理論を活用する3つのポイント

ここではゲーム理論を活用するために行うべき、3つの重要ポイントを解説します。

まず、問題の全体像とゲームのルールを把握する

問題が起きた時には、その問題の全体像をしっかりと理解することが必要です。「そんなことはわかってるよ」と思われるかもしれませんが、実は多くの場合その理解は不十分です。

それは、「今の状態だけを理解しているだけ」であるケースが多いからです。

そこにいたるまでの背景や、どうしてそんな状況になっているかという時間的経過、さらにどんなルールによって全員が動いてそのような結果を導いたのかということへの理解が必要です。

特に構造的な問題や人々が動くルールについては、その後の判断に関わるのでしっかり理解する必要があります。

起こり得る未来を予測する

構造やルールをきちんと理解できれば、その後の動きも判断できます。

このまま行くと誰がどんな行動をとるのか、そうすると自分があるいは自分の会社がどんな利益不利益をこうむるのかなど、いくつかのパターンが考えられますので、考えられる限りの未来を想定します。

適切な解決策を見つける

起こり得る未来を予測できたら、

- 最も避けるべき未来は何か

- 得たい未来を得ることは可能か

- どうすれば問題を根本的に解決できるのか

などを考え、自分がどのような行動をとるかを選択します。

ゲーム理論の事例「囚人のジレンマ」

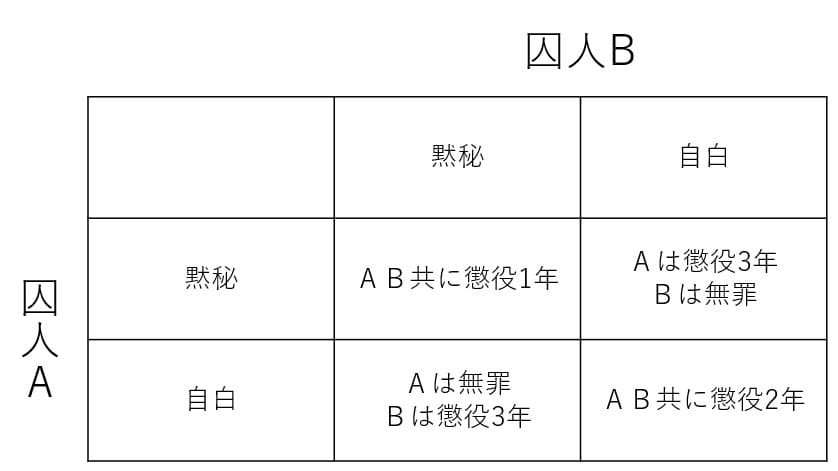

ゲーム理論の有名なモデルに、囚人のジレンマというものがあります。

ある2人の囚人ABが別々の独房に入り、取り調べを受けます。

2人は組んで盗みを働く泥棒でした。

その時、取調官はこのような取引を持ちかけます。

①あなたが自白して、相手が黙秘したら、あなたを無罪にしよう。

ただしその場合、相手は懲役3年になる。

②あなたが黙秘して、相手が自白したら、あなたは懲役3年になる。

ただしその場合、相手は無罪になる。

③2人とも自白したら、2人とも懲役2年になる。

④2人とも黙秘したら、2人とも懲役1年になる。

この時、自分で選択できる行動は自白か黙秘かの2つです。

しかし、自分ではコントロールできない相手の行動も含めて、全部の場合を考えることで問題の構造を理解することが出来ます。

これを一覧にすると、このようになります。

相手が自白した場合

→黙秘していたら懲役3年になるので、自白して懲役2年になる

相手が黙秘した場合

→自白すれば無罪になるので、自白するべき。

つまりどちらのケースでも自分は自白をした方が得だと考えられます。

自分の行動だけを考えると迷いがちですが、実は考える余地がないのです。

互いに最良の行動を取り合う「ナッシュ均衡」

この場合、相手方も同様に考えて自白することが考えられます。

このように、お互いが相手の戦略に対して最良の選択を取っている状態をナッシュ均衡と言います。

このように最も妥当な選択を確認することで、ゲームがどこに落ち着くのかを考えやすくなります。

もっとも実際には人はそのように合理的に行動しないので、その状態にならないこともしばしばです。

最良の選択肢が選べないジレンマ

ゲーム全体を見てみると、双方にとってもっとも都合がよい選択肢は、2人ともが黙秘して懲役1年になることです。

しかし、囚人の立場になってみると自分が黙秘を選択することはできても、相手が黙秘することはコントロールができません。

自分だけが黙秘をして相手が自白をしたら懲役3年になるわけで、これはリスクが大きいと感じるでしょう。それなら「最悪でも2年の懲役」を選んで行動を起こす方が合理的に思います。

このようにお互いが自分の利益を最優先にした結果、本当にお互いにとって最良の選択肢を選ぶことができないのが、この問題の持つジレンマなのです。

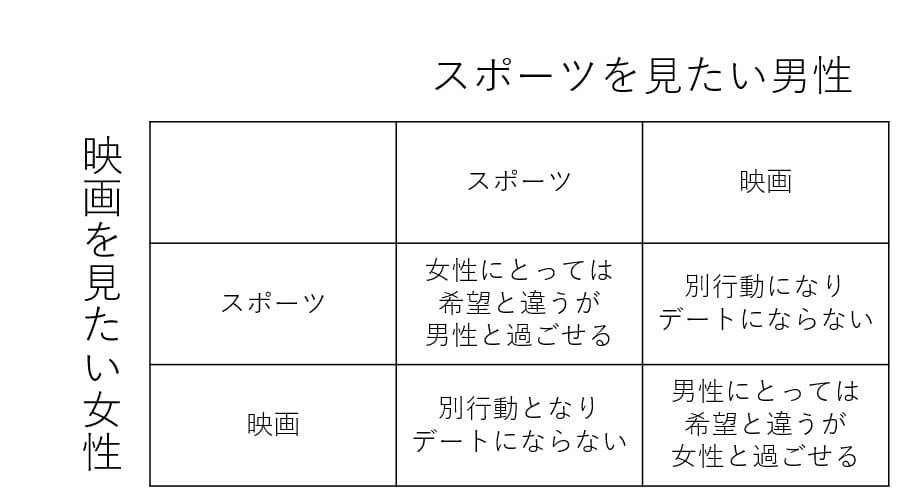

同じ選択で得をするコーディネーションゲーム

コーディネーションゲームとは、ゲームの中で自分の望むことでなくても相手と同じ選択をすることで利益を得られるゲームのことです。

例えば、デートでスポーツを見に行きたい男性と、映画を見たい女性がいます。

この場合、2人が一緒に行動することで初めてデートの利益が得られるので、たがいに自分が希望することでなくても相手に合わせたほうが利益を得られます。

このように相手と同じ選択をすることで利益を得るという状態は、ビジネスの世界でも考えられます。

例えば有名なのがVHSとベータの規格争いです。この時、機能の差で市場の選択が決まったとは言えません。

例えば、自分の周りにVHSを持っている人が多くなってくると、自分も同じものを買った方がビデオの貸し借りができて便利です。

またレンタルビデオがVHSビデオの方が豊富であれば、ベータの方が高性能・画質が良いと思っている人でもVHSのデッキを購入したでしょう。

このように、性能が良いから売れると言えず、多くの人と同じ選択肢を選ぶ方が得、という状況を作るのです。

新しい市場などで、いくつかの企業が赤字覚悟のキャンペーンを行ってまでシェアをとりに行くのはこのような理由からです。

あらゆる問題解決に役立つゲーム理論

ゲーム理論について代表的な例を用いて紹介しました。

ゲームの構造とルールを理解した上で、自分の取り得る行動と、相手の取り得る行動を洗い出して、その中から最高の結果を得る方法を考えるゲーム理論は、ビジネスだけでなくあらゆる問題の解決にとって役立つ思考法だと言えます。

特にビジネスの現場では、自分側から見えるものだけでなく、相手側から見えているものや全体の構造、そこにどんなルールが働いているかを把握することが必要です。

問題に際し、自分・自社の利益を最大化するため、また損失を最小で押さえるためにもゲーム理論の3つのポイントを意識してみてください。